শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ‘ভিতরবেড়া’-র বিভিন্ন মন্দির ও পবিত্র স্থান-

(১) আগ্নেয়শ্বর মন্দিরঃ

এটি ‘ভিতরবেড়া’ বা ‘কূর্মবেড়া’-র পূর্বদিকের দ্বারের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট মন্দির। এই মন্দিরের দেবতা আগ্নেয়শ্বর শিব। এঁর পাশ দিয়েই রাঁধা ভোগ রান্নাঘর থেকে ভোগের উদ্দেশ্যে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সকলের বিশ্বাস এই শিব সাক্ষাৎ অগ্নিস্বরূপ। সেজন্য তাঁর পাশ দিয়ে ভোগের জন্য বাহিত অন্ন, ব্যঞ্জনাদি কোনও সময়ে সেদ্ধ না হয়ে থাকলে এই দেবতার দৃষ্টি পড়া মাত্রই সেগুলি সেদ্ধ হয়ে যায়।

(২) সত্যনারায়ণ মন্দিরঃ

চতুর্ভুজ বিষ্ণু সত্যনারায়ণ নামে প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে উত্তরাভিমুখ হয়ে অবস্থিত। সন্তানদের কল্যাণের জন্য এঁর পুজো ভক্তরা করে থাকেন। কালো কষ্টিপাথরের সত্যনারায়ণের এই মূর্তির উচ্চতা ৫ ফুট। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও অভয় মুদ্রা ধারণ করে দণ্ডায়মান।

(৩) কল্পবটঃ

(৩) কল্পবটঃ

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণদিকে এক বিশাল বটবৃক্ষ আছে। তার নাম কল্পবট। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাপ্রলয়ের সময় সমগ্র পৃথিবী জলমগ্ন থাকার সময় নীলগিরিতে শুধু এই বটবৃক্ষটি ছিল। জগৎপালক ভগবান বিষ্ণু এই বটবৃক্ষের মূলে লক্ষ্মীর সঙ্গে অবস্থান করতেন। মার্কন্ডেয় ঋষি প্রলয়ের জলে সাঁতার কাটতে কাটতে এখানে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণকে দর্শন করেন। ভগবান নারায়ণের আদেশে তিনি বটবৃক্ষের উপরে উঠে বটপাত্রে শায়িত বালমুকুন্দকে দর্শন করেন। এরপর মার্কন্ডেয় ঋষি নিজের নামে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এবং পুষ্করিণী খনন করিয়ে সেখানে আশ্রম তৈরি করে বাস করতেন।

(৪) বটগণেশ মন্দিরঃ

কল্পবটের দক্ষিণে দক্ষিণাভিমুখী হয়ে বটগণেশ বিরাজমান। তিনি শ্বেতপাথরের নির্মিত চতুর্ভুজ আসীন মূর্তি। বটগণেশ আরও কয়েকটি নামে প্রসিদ্ধ। যেমন, কল্পগণেশ, চিন্তামণি গণেশ, সিদ্ধগণেশ।

(৫) মঙ্গলা মন্দিরঃ

বটগণেশের পিছনে মঙ্গলাদেবী পশ্চিমামুখী হয়ে রয়েছেন। তাঁকে বটমঙ্গলা ও সর্বমঙ্গলাও বলা হয়। মঙ্গলাদেবী চতুর্ভুজা। শক্তি, ত্রিশূল, অভয় ও বরদ মুদ্রা ধারণ করেন। মঙ্গলা মন্দিরের জগমোহনে দশ মহাবিদ্যার মূর্তি আছে।

(৬) পঞ্চপান্ডব মন্দিরঃ

মঙ্গলা মন্দিরের সামনে ছোট-বড় যে পাঁচটি শিবমন্দির আছে সেগুলিকেই পঞ্চপান্ডব মন্দির বলা হয়। অন্য চারটি মন্দিরের তুলনায় মার্কন্ডেয় মন্দিরটি বড়। সেখানে শিবের সঙ্গে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর পুজো হয়। তবে লোকনাথের মন্দিরটি অন্য চারটি মন্দির থেকে একটু দূরে অবস্থিত। মার্কন্ডেয় মন্দিরের গায়ে একটি ত্রিবিক্রম মূর্তি আছে।

(৭) অনন্ত বাসুদেব মন্দিরঃ

কূর্মবেড়ার দক্ষিণ দিকে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির আছে। এখানে অনন্তশয়ান বিষ্ণু বিগ্রহ আছে।

(৮) সূর্যযন্ত্র মন্দিরঃ

জগন্নাথদেবের দৈনিক পুজোবিধিতে প্রতিদিন সূর্যের উপাসনা এই মন্দিরে অবস্থিত সূর্যযন্ত্রে করা হয়।

(৯) ক্ষেত্রপার মন্দিরঃ

ক্ষেত্রপাল শিবমন্দিরটি ‘কূর্মবেড়া’-র দক্ষিণে দক্ষিণমুখী হয়ে আছেন। এই শিব শ্রীক্ষেত্রের (পুরী) রক্ষক। এবং তিনি ক্ষেত্রপাল ভৈরব নামে প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরে সিংহবাহিনী কাত্যায়নী, কালী ও ভৈরবী পার্শ্বদেবীরূপে উপস্থিত।

(১০) নৃসিংহ মন্দিরঃ

মুক্তিমন্ডপের পাশে নৃসিংহ মন্দির পূর্বাভিমুখ হয়ে অবস্থিত। একে যজ্ঞ নৃসিংহ বা মুক্ত নৃসিংহও বলা হয়। এই মন্দিরের সূক্ষ্ম শিল্পকলা ওড়িশার স্থাপত্যকলার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মন্দিরের গায়ে দশাবতার, লক্ষ্মী-নারায়ণ ও অষ্ট দিকপালের মূর্তি সমেত বহু ভাস্কর্য আছে। জগন্নাথদেবের মুখ্য মন্দির নির্মাণের আগে এই মন্দিরের নির্মাণ ও দেবতাদের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। নৃসিংহ মন্দিরটি একসময় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। সংস্কারের সময় গঙ্গাবংশীয় রাজাদের অনেক শিলালিপি এই মন্দিরের গায়ে আবি®কৃত হয়েছিল। সেই শিলালিপিগুলিতে জগন্নাথের সেবা ও পুজো-অর্চনার ব্যাপারে বিভিন্ন দান সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন তথ্য আছে।

(১১) রোহিণীকুন্ডঃ

এটি একটি তীর্থস্বরূপ। এই তীর্থটি বিমলাদেবীর মন্দিরের নিকটে। এই কুন্ডে একটি সুদর্শন চক্র ও একটি চতুর্ভুজ কাকের মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। এর নাম ‘ভূষন্ডা কাক’। স্কন্দপুরাণে লিপিবদ্ধ কিংবদন্তি অনুযায়ী শ্রীজগন্নাথ মন্দির নির্মাণের পর এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মাকে আনতে ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। সেই সময় গল নামে এক রাজা এই মন্দিরে মাধবকে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পুজো-অর্চনা করেন। এই মন্দিরের খোঁজ গলরাজা পেলেন কীভাবে ? ইন্দ্রদ্যুম্নের দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির ফলে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পুরোটাই একসময় বালিতে ঢেকে যায়। শুধু নীলচক্রের সামান্য অংশ বালির উপর বেরিয়েছিল। একদিন সৈন্যসামন্ত নিয়ে পুরীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন গলরাজা। সেই নীলচক্রে গলরাজার ঘোড়া হোঁচট খায়। একটু খোঁজাখুজি করতেই নীলচক্রটি তিনি দেখতে পান। গলরাজার সন্দেহ হয় নিশ্চয়ই এখানে কোনও মন্দির আছে। এরপর বালিতে ঢাকা সু-উচ্চ বিশাল এক মন্দিরের হৃদিশ পেলেন। প্রচুর লোকলস্কর লাগিয়ে এই মন্দিরটিকে উদ্ধার করেন গলরাজা।

এরপরের ঘটনা আরও নাটকীয়। শ্রীমন্দিরের মাধবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার পর গলরাজা পুরীতে বসবাস করে নিয়মিত বিগ্রহের পুজো-অর্চনা করতে লাগলেন। এদিকে ব্রহ্মলোক থেকে ইন্দ্রদ্যুম্ন ফিরে এলেন। তিনি এসে দেখলেন যে মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন সেখানে অন্য এক রাজা মাধবের পুজো-অর্চনা করছেন। মন্দিরের প্রকৃত সেবক কে তা নিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন ও গলরাজার মধ্যে বিরোধ বাঁধল। গলরাজার দাবি যেহেতু মন্দিরটি তিনিই আবিষ্কার করেছেন এই মন্দিরের উপর তাঁরই অধিকার সবচেয়ে বেশি। এপর চতুর্ভুজ কাক ও ইন্দ্রদ্যুম্ন পুষ্করিণীর কতিপয় কচ্ছপ ব্রহ্মার কাছে সাক্ষ্য দেওয়ায় ইন্দ্রদ্যুম্নই এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়। গলরাজাও তাঁর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন।

তারপর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন গলরাজাকে শ্রীমন্দির ও দেবদেবীর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। গলরাজার প্রতিষ্ঠিত মাধবই এখন নীলমাধবরূপে গর্ভগৃহে রত্নসিংহাসনের উপরে জগন্নাথদেবের কাছে উপবিষ্ট বলে মনে করা হয়। প্রায় সমস্ত পুরাণেই বর্ণিত আছে যে, একটি কাক তৃষ্ণার্ত হয়ে রোহিণীকুন্ডের জলপান করে ও এই কুন্ডে ডুব দিয়ে চতুর্ভুজরূপ ধারণ করেছিল। এবং এরপরই তার মুক্তিলাভ ঘটে। এ থেকেই প্রমাণিত এই কুন্ডের জল কতটা পবিত্র। আরও একটি কিংবদন্তি এরকম, এই রোহিণী কুন্ডের জল দিয়ে শবররাজ বিশ্বাবসু প্রথমে নীলমাধবকে পুজো-অর্চনা করতেন। মাধব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে গলরাজা গরমাধব নামে পরিচিত।

(১২) নৃত্য গণপতি মন্দিরঃ

রোহিণীকুন্ডের পিছনে দক্ষিণমুখী একটি গণেশমন্দির আছে। এই মন্দিরে অষ্টভুজ গণেশ মুষিকের উপরে নৃত্যরত ভঙ্গিতে রয়েছেন। মন্দিরের শিল্পকলা অতি প্রাচীন। সম্ভবত একাদশ শতাব্দীর।

(১৩) বিমলা দেবীর মন্দিরঃ

(১৩) বিমলা দেবীর মন্দিরঃ

এই বৃহদাকার মন্দিরটি ভিতরের প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে পূর্বাভিমুখী, ‘রেখ’ দেউল এবং ‘পীঢ়া’ মুখশালা বা জগমোহন নিয়ে গঠিত। মন্দিরের শিল্পকলা দেখলে এটি গঙ্গাবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে নির্মিত বলে মনে হয়। বিমলা চতুর্ভুজা, তিনি হাতে অক্ষমালা, অমৃতকলস, নাগকন্যা ও অভয় বরমুদ্রা ধারণ করেছেন। তাঁর পার্শ্বদেবী রূপে মহিষমর্দিনী দুর্গা ও চামুন্ডা অধিষ্ঠাতা। এই মন্দিরের দুপাশে ছায়া ও মায়ার মূর্তি।

শোনা যায় দক্ষযজ্ঞের পর সতীর পাদদেশ এখানে পড়েছিল। সেজন্য বিমলা আদিশক্তির স্বরূপ। বিমলা শ্রীক্ষেত্রের ভৈরবী। জগন্নাথদেব হলেন ভৈরব। বিমলা কালীঘাটের দক্ষিণাকালীরই আর এক রূপ। তবে পদতলে মহাদেব নেই। বিমলা মায়ের কিন্তু নিরাবরণ রূপ নয়। তাঁর অঙ্গে বস্ত্র রয়েছে।

কিংবদন্তি এরকম, শ্রীজগন্নাথ মন্দির নির্মাণের পর বহুদিন পর্যন্ত জগন্নাথদেবের মূর্তি এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সেই সময়ে বিমলাই মন্দিরের অধিকারিণী হয়ে গেলেন। পরে জগন্নাথদেব শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করার জন্য বিমলার অনুমতি চাইলেন। বিমলা তাঁকে এই শর্তে অনুমতি দিলেন যে, প্রতিদিন প্রত্যেক পুজোর নৈবেদ্য বলভদ্র ও জগন্নাথকে অর্পণ করার পর বিমলাকেও অর্পণ করতে হবে। এবং এই শর্ত অনুযায়ী সেদিন থেকে বলভদ্র ও জগন্নাথের সমস্ত ভোগ বিমলাকেও অর্পণ করা শুরু হয়।

প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বিমলা মন্দির খুব ভিড় হয়। অনেকেই মায়ের কাছে মানত করেন। বিমলাদেবী খুব জাগ্রত। আশ্বিন মাসের দ্বিতীয়া থেকে টানা ১৬ দিন বিমলাদেবীর আলাদা পুজো-অর্চনা হয়। এই সময় দেবীর বিভিন্ন বেশ। শ্রীমন্দিরের দুর্গামাধব বিমলাদেবীর জগমোহন আটদিন আগমন করেন ও তাঁর আলাদা ভোগ হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী- দুর্গাপুজোর তিনদিন মধ্যরাতে বিমলাদেবীর মন্দিরে পাঁঠাবলি হয়। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চৌহদ্দির ভিতরে শুধু বিমলা মন্দিরেই এই ক’দিন আমিষ ভোগের ব্যবস্থা। দেবীর স্বতন্ত্র অন্নভোগ রান্না করে পুজো হয়। তবে বলির পর ভোর হওয়ার আগেই গোটা মন্দির চত্বর জল দিয়ে ধুইয়ে শুদ্ধ করার নিয়ম। কারণ, জগন্নাথদেব পরম বৈষ্ণব। ভোরে তাঁর নিদ্রাভঙ্গের আগেই যে খাঁড়া দিয়ে বলি হয় সেটি ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র শুধু পশ্চিমদ্বার দিয়েই বাইরে বের করে আনা হয়। বলির রক্ত ধোওয়ানো হয়। তান্ত্রিক সাধকরা নিজের নিজের ইষ্টদেবীর ধ্যান-জপ বিমলা মন্দিরের জগমোহন করে থাকেন। বিলা মাতার নিদ্রাভঙ্গ হয় সকলের আগে। এবং জগন্নাথদেব নিদ্রা যাওয়ার পরেই তিনি শয্যাগ্রহণ করেন। তিনদিন যে পাঁঠাগুলিকে বলি দেওয়া হয় সেগুলিকে দক্ষিণ দিকের বাইরের প্রাচীরের গায়ে বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে ভিতরে আনা হয়।

(১৪) সাক্ষীগোপাল মন্দিরঃ

(১৪) সাক্ষীগোপাল মন্দিরঃ

বিমলাদেবীর মন্দিরের কাছে বেণুমাধব মন্দির, তার পাশে যোগেশ্বর মন্দির। এই যোগেশ্বর মন্দিরের কাছে পূর্বমুখী রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে। সেটিকে সাক্ষীগোপাল মন্দির বলা হয়। এখানে সাক্ষীগোপালের অনুরূপ আর একটি মূর্তি। পরবর্তী সময়ে তাঁর কাছে রাধার মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

(১৫) ভন্ডগণেশ মন্দিরঃ

সাক্ষীগোপাল মন্দিরের কাছে একটি গণেশ মন্দির আছে। এই মন্দিরের বিগ্রহ যে কাঞ্চি গণেশ নামে প্রসিদ্ধ তা আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। এই গণেশ বা কামদ গণেশ নামেও পরিচিত। এই মন্দিরের জগমোহনের দক্ষিণ অংশে সরস্বতী ও উত্তর অংশে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও ষষ্ঠীদেবী আছেন। বসন্ত পঞ্চমীর দিন সরস্বতী, সাবিত্রীব্রতের দিন সাবিত্রীর ও ‘ষষ্ঠীওষা’-র দিন ষষ্ঠীদেবীর বিশেষ পুজো হয়।

(১৬) মহালক্ষ্মী মন্দিরঃ

(১৬) মহালক্ষ্মী মন্দিরঃ

বড় দেউল অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীদেবীর পূর্বমুখী মন্দিরটি অবস্থিত। বিমান, মুখশালা ও জগমোহন নিয়ে গঠিত এই মন্দিরের শিল্পকলা খুবই উন্নত ধরনের। দুটি পদ্ম ও বরাভয়মুদ্রাধারিণী লক্ষ্মীদেবী এই মন্দিরে বিরাজিতা। পার্শ্বদেবী রূপেও অনুরূপ মূর্তি এই মন্দিরে আছেন। এর মুখশালায় একটি লক্ষ্মীনৃসিংহ মূর্তি আছে। মুখ্য মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরটিও চোড়গঙ্গদেব নির্মাণ করেছিলেন বলে শোনা যায়। প্রতি বৃহস্পতিবার এই মন্দিরে খুব ভিড় হয়। মহালক্ষ্মীর আলাদা রসুইঘর আছে। তবে সেখানে পিঠে ছাড়া আর কিছু হয় না।

(১৭) গুণ্ডিচা মন্দিরঃ

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পরই গুরুত্বের বিচারে গুন্ডিচা মন্দিরের স্থান। এই মন্দিরেও বিমান, জগমোহন, নাটমন্ডপ ও ভোগমন্ডপ রয়েছে। গুন্ডিচা মন্দির বড়াদন্ডের শেষ সীমায় অবস্থিত। বড় মন্দির থেকে এর দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার। এখানে দেবী সত্যব্রতী পূজিত হন। গুন্ডিচা মন্দিরকে অনেকেই জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি বলে। কিন্তু এই তথ্য সঠিক নয়। জগন্নাথের ‘মাউসি মা’ অর্থাৎ মাসিমার বাড়ি বলতে অর্ধাশনী দেবীর মন্দিরকেই বলা হয়। অর্ধাশনী দেবী হলেন জগন্নাথের মাসিমা। প্রলয়ের সময় এই দেবী অর্ধেক জল শোষণ করেছিলেন বলে তাঁকে অর্ধশোষণী বা অর্ধাশনী বলা হয়। এই মন্দিরটি বড়াদন্ডের উপর অবস্থিত। গুন্ডিচা মন্দিরের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। প্রায় সাত একর জায়গা এই মন্দিরের। তবে মূল মন্দিরটি খুব বড় নয়। প্রচুর নারকেল গাছ মন্দিরের বাগানে। গুন্ডিচা মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথ ছাড়াও এর আরও একটি প্রবেশপথ আছে। রথযাত্রার সময় প্রধান দ্বার নিয়ে জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রা এই মন্দিরে প্রবেশ করেন।

সাতদিন রত্নবেদিতে অবস্থানের পর উল্টোরথ যাত্রায় অন্য দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। কিংবদন্তি অনুযায়ী স্বয়ং বিশ্বকর্মা বৃদ্ধ ছুতোরের ছদ্মবেশে এসে দরজা বন্ধ করে জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রার অর্ধসমাপ্ত দারুবিগ্রহগুলি নির্মাণ করেছিলেন পুরীর বড় মন্দিরেই। এই ধারণা ঠিক নয়। তখন বড় মন্দির হয়নি। এই দারুবিগ্রহগুলি গুন্ডিচা মন্দিরেই নির্মাণ করা হয়। শ্রীজগন্নাথ মন্দির নির্মাণের পর কালক্রমে এই দারুবিগ্রহগুলিই সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন।

সাতদিন রত্নবেদিতে অবস্থানের পর উল্টোরথ যাত্রায় অন্য দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। কিংবদন্তি অনুযায়ী স্বয়ং বিশ্বকর্মা বৃদ্ধ ছুতোরের ছদ্মবেশে এসে দরজা বন্ধ করে জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রার অর্ধসমাপ্ত দারুবিগ্রহগুলি নির্মাণ করেছিলেন পুরীর বড় মন্দিরেই। এই ধারণা ঠিক নয়। তখন বড় মন্দির হয়নি। এই দারুবিগ্রহগুলি গুন্ডিচা মন্দিরেই নির্মাণ করা হয়। শ্রীজগন্নাথ মন্দির নির্মাণের পর কালক্রমে এই দারুবিগ্রহগুলিই সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন।

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে কিংবদন্তি এরকম যে, সেই সময় স্বয়ং ব্রহ্মা স্বর্গ থেকে এসেছিলেন। এবং এই প্রতিষ্ঠার কাজে পুরোহিত হলেন। জগন্নাথদেব নিজেই ইন্দ্রদ্যুম্নকে তাঁর নিত্যপুজো ও বিভিন্ন উৎসবের বিধি সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই অনুযায়ী সব ব্যবস্থা নেন। তিনি শবর রাজা বিশ্বাবসু ও পুরোহিত বিদ্যাপতির বংশধরদের এবং আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণকে জগন্নাথের সেবা ও পুজোয় নিযুক্ত করলেন। সেই সময় থেকেই জগন্নাথদেবের সব নীতি ও উৎসব পালিত হয়ে আসছে।

জগন্নাথদেবের সৃষ্টি সম্বন্ধে ওড়িয়া মহাভারতে অন্য এক উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে তাঁর ইহজগতের লীলা প্রথমে তাঁর যদুবংশের বীরদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে তাঁদের বিনাশ করলেন। বলরামও কঠোর তপস্যা করে দেহত্যাগ করলেন। একদিন বিশ্রামের সময়ে জরা নামে এক শবরের নিক্ষেপ করা শরে আহত হয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠেন কৃষ্ণ। জরা নিজের এই ভুলের জন্য অনেক অনুতাপ করল। কৃষ্ণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ‘তুই ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে অর্জুনকে খবর দাও’। অর্জুন সব শুনে দ্বারকায় এলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ‘কলা’ (বিষ্ণু শক্তি) হরণ করে পঞ্চভূত শরীর ছেড়ে বৈকুন্ঠধামে চলে গেলেন। তারপর অর্জুন ও জরা শ্রীকৃষ্ণের পার্থিব শরীর আগুনে দাহ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ছয়দিন পর্যন্ত তাঁর দেহ পুড়ল না। শেষে দৈববানী হল, আগুনেও কৃষ্ণের পার্থিব শরীর পুড়বে না। এই দেহ কলিযুগে পুজো পাবে। অতএব আগুন নিভিয়ে দেহটিকে সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হোক। অর্জুন এই দেববানী মেনে নিয়ে কৃষ্ণের দেহকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন। এরপর আরও ঘটনার পর ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশ পেয়ে পেলেন। অলৌকিক ঘটনা ঘটল। এবং সেই দারু রোহিণীকুন্ড থেকে উদ্ধার করা হল।এই পবিত্র দারু থেকেই ইন্দ্রদ্যুম্ন চারটি বিগ্রহ নির্মান করালেন। তারপর এই বিগ্রহগুলি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিগ্রহ নির্মাণ করানোর ব্যগ্রতার জন্যই সেগুলি অর্ধনির্মিত।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ দাহ করার চেষ্টা হয়েছিল। পরে সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে ‘বাঙ্কিমুহান’ নামে এক স্থানে এসে সেই দেহ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মচিহ্নিত এক দারুরূপ নিয়ে ভাসতে থাকে। এই ‘বঙ্কিমুহান’ অঞ্চলটি পুরীর ভিতরেই। জনশ্রুতি বড়াদণ্ড বা গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ রাস্তাটি প্রাচীনকালে একটি নদী ছিল। এই নদী গিয়ে যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল নদীর মোহনায় সেই অঞ্চলটিই ‘বঙ্কিমুহান’। পবিত্র এই দারু বিশ্বাবসু নামে এক শবররাজার নজরে আসে। তাঁকে নীলমাধবরূপে গোপনে পুজো করতেন বিশ্বাবসু। শিশু কৃষ্ণদাসের দেউলতোলায় লেখা আছে যে বিদ্যাপতি শবরপল্লীতে পৌঁছানোর পর শবররাজার মেয়ে ললিতার প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। শবররাজ ললিতা ও বিদ্যাপতির বিবাহ দিলেন। নীলমাধব দর্শন করার ইচ্ছা হয়েছিল বিদ্যাপতির। মেয়ের অনুরোধে শবররাজা বিদ্যাপতিকে সেই গোপন স্থানে নিয়ে গেলেন। কিন্তু বিদ্যাপতি যাতে রাস্তা না চিনতে পারেন সেজন্য তাঁর দু'চোখে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শবররাজার মেয়েও কম বুদ্ধিমতি নন। ললিতা স্বামীর গামছার কোণে একমুঠো তিল বেঁধে দিয়ে বলেন, যাওয়ার সময় লুকিয়ে রাস্তার দু’ধারে এই তিল ফেলতে ফেলতে যাবেন। তাহলে বর্ষার পর সেই তিল থেকে গাছ হলে সহজে রাস্তা চেনা যাবে। সেই অনুযায়ী নীলমাধবকে দর্শন করার পর পরবর্তী সময়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে এখানে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসেন বিদ্যাপতি।

শ্রীজগন্নাথ মন্দির ও গুন্ডিচা মন্দির ছাড়া পুরীতে আরও অনেক পবিত্র ও দর্শনীয় স্থান আছে। তার মধ্যে মূলত পাঁচটি প্রধান তীর্থ হচ্ছে মার্কন্ডেয় পুষ্করিণী, শ্রীমন্দিরের ভিতরেই রোহিণীকুন্ড, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, শ্বেতগঙ্গা পুষ্করিণী ও মহোদধি অর্থাৎ সমুদ্র। ইতিপূর্বে রোহিণীকুন্ডের কথা বলছি। ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীরা পুরীতে এলে এই পাঁচ তীর্থের জল মাথায় স্পর্শ করেন। জগন্নাথদেবের বিভিন্ন ‘নীতি’ বা সেবাপুজো ও যাত্রা বা উৎসবের সঙ্গে এই স্থানগুলির একটা সম্পর্ক আছে।

(১) মার্কন্ডেয় পুষ্করিণীঃ

তীর্থযাত্রীদের অনেকেই এই পুষ্করিণীতে স্নান করেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের উত্তর দিকে এক কিলোমিটার তফাতে মার্কন্ডেশ্বর সাহিতে (পাড়ায়) এই পুষ্করিণী।

প্রায় চার একর এই পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকে একটি শিবমন্দির আছে। পুষ্করিণীর অনেকগুলি ঘাট। উত্তর দিকের ঘাটে প্রতিটি চার ফুট উচ্চতার মোট আটটি পাথরের মাতৃমূর্তি আছে। চতুর্ভুজা এই মূর্তিগুলি অষ্টমাত্রুকা নামেও প্রসিদ্ধ। প্রতিটি মাতৃমূতির কোলে একটি শিশু। কিংবদন্তি, এই পুষ্করিণীতে স্নান করলে নারী সন্তানবতী হন।

(২) ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরঃ

গুন্ডিচা মন্দিরের উত্তর-পূর্বে প্রায় সাড়ে চার একরের এই সরোবর। পুরীর বিভিন্ন তীর্থের মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের গুরুত্ব আলাদা। কারণ, এই সরোবরের সঙ্গে দুই মহাত্মার নাম জড়িত। একজন সাধক-রাজা, অন্যজন সংসারত্যাগী এক সন্ন্যাসী। প্রথমজন কিংবদন্তির সেই মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, দ্বিতীয়জন শ্রীচৈতন্যদেব পুরাণে আছে যে, শ্রীজগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করার আগে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় ইন্দ্রদ্যুম্ন বহু সহস্র গোদান করেছিলেন। ওই গরুগুলির ক্ষুরের আঘাতে মাটিতে গর্ত হয়ে গেলে তাতে গোমূত্র ও জল পড়ে সরোবরের আকার ধারণ করে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের সঙ্গে চৈতন্যদেবের কী সম্পর্ক ? পুরীতে রথযাত্রার সময় সম্পূর্ণ নতুন এক কর্মধারার প্রচলন করেন মহাপ্রভু। সেটি হল গুন্ডিচা-মার্জন। রথযাত্রায় তাঁর আবির্ভাবস্থল গুন্ডিচা মন্দিরে আসবেন জগন্নাথদেব। তিনি আসার আগে রত্নবেদি, জগমোহন, নাটমন্দির সহ গোটা গুন্ডিচা মন্দির স্বহস্তে প্রক্ষালন করতেন চৈতন্যদেব। তিনি নিজেই তাঁর সঙ্গী ভক্তদের নিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের জল বয়ে আনতেন মাটির কলসে। সেই জলে মন্দির প্রক্ষালনের কাজ ভালোমতো হত। পরবর্তী অধ্যায়েই পুরীতে মহাপ্রভুর সেই অপূর্ব জাগতিক লীলা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারব।

(৩) মহোদধি (সমুদ্র)ঃ

পুরীর এই উপসাগর মহোবধি নামে পরিচিত। শুধু তীর্থস্থান নয়, পর্যটনকেন্দ্র হিসাবেও পুরীর জনপ্রিয়তা সমুদ্র ও এর সুন্দর বেলাভূমির জন্যই।

বিভিন্ন পুরাণে পুরীর সমুদ্রের মহিমা বর্ণিত রয়েছে। সত্যযুগে দেবতারা সমুদ্রমন্থন করার সময় মহালক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছিলেন। মহালক্ষ্মী বিষ্ণু বা জগন্নাথকে বিবাহ করেছিলেন। মহালক্ষ্মী সমুদ্রের দেবতা বরুনের কন্যা। প্রতি অমাবস্যায় জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি নারায়ণ সমুদ্রওযাত্রা করেন। সমুদ্রে স্নান করে বেলাভূমিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের পুজো করার জন্য স্কন্দপুরাণে নির্দেশ আছে। মহোদধিতে পিতৃতর্পণ ও শ্রাদ্ধের কাজকর্ম করা হয়।

আরও দুটি কারণে পুরীর সমুদ্র পবিত্র। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রতিদিন সমুদ্রস্নান করতেন। এবং যবন হরিদাস দেহত্যাগ করার পর এই সমুদ্রেই তাঁর প্রাণহীন দেহকে কোলে করে এনে স্নান করিয়ে বেলাভূমিতে সমাধি দেন স্বয়ং মহাপ্রভু। সেই সমাধির উপরেই কালক্রমে গড়ে উঠেছে যবন হরিদাসের সমাধি মন্দির।

(৪) নরেন্দ্র পুষ্করিণীঃ

(৪) নরেন্দ্র পুষ্করিণীঃ

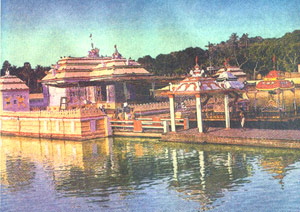

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের উত্তর-পূর্বে এই পুষ্করিণী। গঙ্গরাজবংশের রাজত্বকালেই এই পুষ্করিণী খনন করা হয়। এখানে প্রতি বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়ায় জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাই একে চন্দন সরোবরও বলে। চন্দনযাত্রা হল জগন্নাথদেবের নৌকাবিহার উৎসব। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বড় মন্দির থেকে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা হাওয়া খেতে আসেন চন্দন সরোবরে। এই যাত্রা চলে ২১ দিন ধরে।

আট একর জুড়ে এই নরেন্দ্র পুষ্করিণী। জলের উপর মন্দির। এই মন্দিরে জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রার যে দারুমূর্তিগুলি রয়েছে তাঁদের নবকলেবর হয় না। প্রত্যেক স্নানপূর্ণিমার সময় বড় মন্দির যখন পনেরো দিনের জন্য বন্ধ থাকে তখন নরেন্দ্র পুষ্করিণীর এই মন্দিরে এসে জগন্নাথদেবকে দর্শন করা যায়।

নরেন্দ্র পুষ্করিণীর মন্দির জগন্নাথদেবের পিসি বাড়ি। পিসি কুন্তী। প্রতিদিন গরুর গাড়ির চাকার মতো চারটি বড় মালপোয়া তৈরি হয়। এবং এই মালপোয়া ভোগ হিসেবে জগন্নাথদেবকে নিবেদন করা হয়। পিসির মালপোয়া খাওয়ার জন্যই টানা ২১ দিন এখানে আসেন তিনি। মালপোয়া ভোগ খাওয়ার পর জগন্নাথদেব বড় মন্দিরে রথেই ফিরে যান। এই ২১ দিন হাজার হাজার ভক্তের ভিড় হয় চন্দন সরোবরে।

(৫) শ্বেতগঙ্গাঃ

স্বর্গদ্বার রোড ধরে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে আসার পথে বাঁ হাতে শ্বেতগঙ্গা। স্বর্গদ্বারের উপরেই সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাঁচশো বছর আগেকার জরাজীর্ণ বাড়ি এখন ধ্বংসের মুখে। এই বাড়ির সামনেই শ্বেতগঙ্গা। সার্বভৌম পন্ডিতের বাড়ি ‘গঙ্গামাতা মঠ’ নামে খ্যাত। ‘শ্বেতগঙ্গা’ কেন ? এই পুষ্করিণীতে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের ফল পাওয়া যায়। এখানে গঙ্গামাতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। শ্বেত মাধব ও মৎস্য মাধবের মূর্তি রয়েছে। এখানে শ্রাদ্ধের কাজকর্মও করা হয়। সার্বভৌম পন্ডিতের বাড়ি, শ্বেতগঙ্গা ও শ্রীজগন্নাথ মন্দির একই সরলরেখায় অবস্থিত।

স্বর্গদ্বার থেকে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়িতে আসার পথে স্বর্গদ্বার রোডের ডান হাতে গৌরগম্ভীরা মঠ। শ্রীচৈতন্য চন্দ্র শরণংপ্রয়াত শ্রীগম্ভীরা মহাপীঠ। বালি সাহিতে অবস্থিত এই মঠেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর জীবনের শেষ ১৮ বছর বসবাস করেছেন। এই মঠ তাই পুরীর অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। রাধাকান্ত কৃষ্ণ এখানে পূজিত হন বলে একে রাধাকান্ত মঠও বলে। এই মঠ কাশী মিশ্র আলয় নামেও খ্যাত।